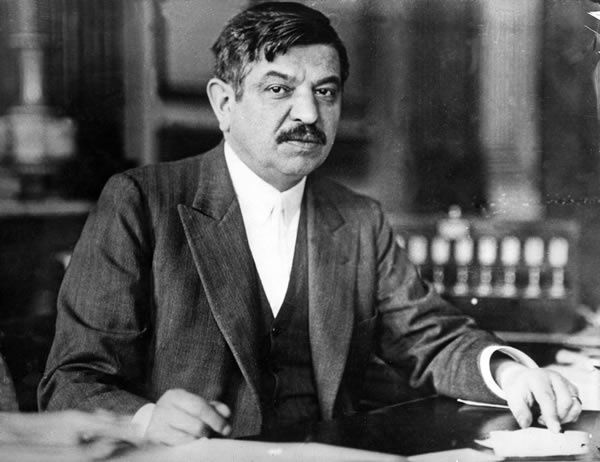

Pierre Laval

Pierre Laval, né le 28 juin 1883 à Châteldon dans le Puy-de-Dôme et mort fusillé le 15 octobre 1945 à Fresnes dans le département de la Seine, (actuellement Val-de-Marne), était un homme politique français. Plusieurs fois président du conseil sous la Troisième République, il est, immédiatement après Philippe Pétain, la personnalité la plus importante de la période du régime de Vichy et le principal maître d’œuvre de la politique de collaboration d’État avec l’Allemagne nazie. Ayant puissamment aidé à la fondation de « l’État français », il est vice-président du Conseil et dauphin désigné du maréchal jusqu’à son éviction soudaine le 13 décembre 1940.

Il revient au pouvoir avec le titre de chef du gouvernement, du 18 avril 1942 à son départ de Paris le 17 août 1944. Pierre Laval était originaire d’une famille modeste de la petite bourgeoisie (son père était aubergiste et commerçant de chevaux à Châteldon, dans le Puy-de-Dôme). Il devra notamment être « pion » dans un lycée parisien pour payer ses études. Son ascension sociale lui permettra ultérieurement de racheter le château du bourg où il est né. Il passe son baccalauréat et obtient une licence en sciences naturelles avant d’opter pour le droit, et de s’installer à Paris comme avocat en 1907.

De ses origines populaires, Laval gardera toute sa vie un parler direct et familier, volontiers badin, souvent très croustillant. En témoignent de multiples propos rapportés par les témoins qui l’ont rencontré. Ce qui ne doit pas dissimuler son bagage culturel acquis. Membre de la SFIO depuis 1905, défendant parfois des syndicalistes de la CGT notamment, devant les tribunaux, Pierre Laval s’affiche comme pacifiste avant la Première Guerre mondiale. Il est même inscrit au fameux « Carnet B », la liste de tous les militants de l’extrême-gauche pacifiste que le ministère de l’Intérieur prévoyait initialement d’arrêter en cas de conflit. En 1914, Laval est élu député SFIO d’Aubervilliers, mais fut cependant, en raison de son pacifisme militant, battu aux élections de 1919, qui virent la victoire du Bloc national, très marqué par l’esprit « ancien combattant », alors qu'il avait lui-même été réformé pendant la Première Guerre mondiale. Il devient maire d’Aubervilliers en 1923, mandat qu’il devait conserver jusqu’à la Libération.

Il garde toujours un fort sentiment pacifiste, entretenu par ses contacts réguliers avec Aristide Briand, avec qui il travaillait à établir de bonnes relations avec l’Allemagne et l’Union soviétique. Il s’éloigne progressivement de la gauche à mesure que s’accroît sa fortune, et glisse de plus en plus vers la droite parlementaire. Il eut la satisfaction d’être réélu député en 1924, comme socialiste indépendant face à un candidat SFIO auquel il reprochait ses sympathies pour les communistes. À la tête d’un cabinet florissant, jouissant d’une excellente implantation locale, il apparaissait déjà bien davantage comme un opportuniste, avant tout soucieux de sa réussite sociale, que comme un homme de conviction. En 1927, il est élu Sénateur de la Seine, comme candidat sans étiquette, mais avec le soutien du centre droit et de la droite. Il est plusieurs fois ministre et président du Conseil. En 1931, Laval est élu « Homme de l’année » par le Time magazine aux États-Unis.

Il mènera au cours de ces différents mandats une politique déflationniste, qui ne fera qu’aggraver la crise économique et sociale des années 1930, (bien qu’en 1935 le budget de l’État français est l’un des rares en Europe à être en équilibre, ce qui est précisément un effet de cette politique déflationniste) et précipiter la victoire électorale du Front populaire. Un autre aspect de sa politique est la limitation du budget de l’armée au moment où Hitler remilitarise l’Allemagne. Sur le plan diplomatique, alors que s’affirme la menace nazie, Laval multiplie tous azimuts les initiatives souvent brouillonnes et contradictoires. Il rencontre Staline à Moscou et conclut avec lui un pacte d’assistance franco-soviétique (mai 1935), mais ne l’assortit pas d’un accord militaire.

Il rencontre peu après Mussolini à Rome, et ne réagit pas quand ce dernier le met dans la confidence des préparatifs de l’agression contre l’Éthiopie. Le Duce interprète cela comme un consentement à sa guerre, qu’il déclenche en octobre 1935, et accueille avec fureur les sanctions de Paris et de Londres, croyant à une trahison de Laval, ce qui entre autres contribue au rapprochement Rome-Berlin et à la constitution de l’Axe, qui précipitera l’Europe dans la Seconde Guerre mondiale. En novembre 1942, lors d’une réunion à Munich avec Hitler, où Laval est présent, Mussolini confiera à l’interprète Paul Schmidt que Laval lui avait rendu fier service en 1935, en refusant de couper le ravitaillement en pétrole de l’Italie et de fermer le canal de Suez : dans ce cas, les troupes italiennes n’auraient plus eu qu’à se retirer d’Éthiopie sous huit jours.

En janvier 1936, à l’approche du Front populaire, Laval est écarté du pouvoir. Il en gardera, dès cette date, une vive hostilité envers les « socialo-communistes » qu’il associera à la Troisième République. Réélu à son poste de sénateur de la Seine pendant 10 jours en 1936, il devient sénateur du Puy-de-Dôme la même année. À partir de 1937, il incline vers des idées sinon autoritaires, du moins antiparlementaires. De retour au privé, il accumule un empire commercial basé sur les journaux, l’imprimerie et la radio. La défaite de 1940 fournit à Laval l’occasion de revenir au pouvoir. Il place son empire de médias au service de Pétain et du gouvernement de Vichy. Le lendemain même de la conclusion de l’armistice du 22 juin 1940 il entre au gouvernement Philippe Pétain. Le 10 juillet 1940, il use également de son influence à l’Assemblée nationale pour faire donner à Pétain les pleins pouvoirs. Deux jours plus tard, le 12 juillet 1940, Laval est appelé par Pétain comme vice-président du Conseil, le maréchal restant à la fois chef de l’État et du gouvernement.

Laval développa des rapports très étroits avec Otto Abetz, ambassadeur allemand en France. Jouant de son image de « francophile », ce dernier le persuade un peu plus, tout à fait à tort, que le Führer est prêt à tendre la main au vaincu et à réserver à la France une place privilégiée dans l’Europe nazie. Le 22 octobre 1940, Laval rencontre Adolf Hitler à Montoire et propose que les deux pays s’allient très étroitement. Deux jours après, il organise l’entrevue retentissante de Montoire, où la poignée de main symbolique entre Hitler et Pétain engage la France dans la collaboration d’État. Un mois plus tard, lors d’une autre réunion avec Hermann Göring, Laval suggère une alliance militaire avec l’Allemagne nazie, et fait dresser des plans pour une reconquête commune du Tchad, passé aux gaullistes sous l’impulsion de son gouverneur, Félix Éboué. Il multiplie par ailleurs les gestes de bonne volonté, sans contrepartie aucune ni demandée ni obtenue. Ainsi, il livre à l’Allemagne l’or de la Banque nationale de Belgique, confié par Bruxelles à la France. Il lui cède les participations françaises dans les mines de cuivre de Bor (Serbie), les plus importantes d’Europe à produire ce métal hautement stratégique. Il envisage le retour du gouvernement à Paris, où il serait plus étroitement sous regard allemand.

De juillet à décembre 1940, Laval mène une politique de collaboration active, avec le projet d’alliance avec l’Allemagne nazie évoqué ci-dessus. Des membres du gouvernement se sont inquiétés au sujet de cette alliance. Mais surtout, Laval agit trop indépendamment au goût de Pétain, jaloux de son autorité, et son impopularité auprès de la masse des Français risque à terme de rejaillir sur le régime. Enfin, c’est le dernier parlementaire à siéger encore au gouvernement, et il déplaît aux tenants de la Révolution nationale comme vestige de la République honnie. Le 13 décembre 1940, Philippe Pétain limoge brusquement Laval, et le remplace par Flandin puis par Darlan, lequel poursuit d’ailleurs sans grand changement la politique de collaboration et renforce le caractère autoritaire du régime.

Laval est brièvement arrêté, mais Otto Abetz intervient pour le libérer et l’emmène à Paris, où il vivra désormais sous la protection de l’armée allemande. Ce limogeage n’empêche pas Pierre Laval de continuer à participer à la vie publique et politique. Le 27 août 1941, alors qu’il passait en revue le premier contingent de la Légion des volontaires français (LVF), volontaires français sous uniforme nazi sur le point de partir pour participer à l’opération Barbarossa, Laval est victime d’un attentat à Versailles. La cérémonie organisée à la caserne Borgnis-Desbordes, avenue de Paris, réunissait Eugène Deloncle, président du Comité central de la Légion des volontaires français, Marcel Déat, fondateur du Rassemblement national populaire (RNP), Fernand de Brinon, délégué général du gouvernement français dans les territoires occupés, Marc Chevallier, préfet de Seine-et-Oise et le ministre plénipotentiaire allemand Schleier.

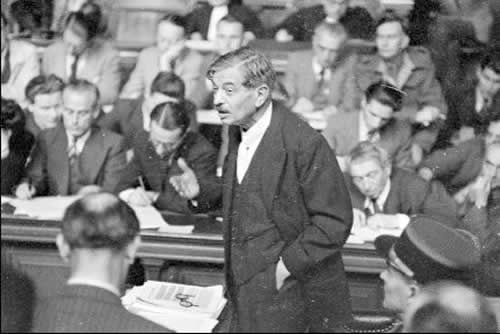

L’auteur des cinq coups de feu est un jeune ouvrier de 21 ans, Paul Collette, ancien membre des Croix-de-feu. Le 17 avril 1942, toujours sous la pression allemande, Laval, qui a recouvré la santé, est nommé chef du gouvernement du régime de Vichy par le maréchal Philippe Pétain. Il déclare publiquement qu’il croit en la victoire définitive de l’Allemagne nazie et renforce encore la politique de collaboration avec l’occupant. Si Pétain n’a toujours pas d’affection personnelle pour Laval, il partage avec lui les mêmes options de politique extérieure, et approuve ses décisions en conseil des ministres. En juin 1942, le maréchal déclare très clairement en public que les propos et les ordres de Laval sont « comme les [siens] » et que tous lui doivent obéissance comme à lui-même. Ainsi que l’ont montré Henri Michel, Robert Paxton, Jean-Pierre Azéma et bien d’autres historiens, il n’a jamais existé de différences entre un « Vichy de Pétain » et un « Vichy de Laval », que les apologistes de Pétain ont inventées après la guerre afin de rejeter sur le seul Laval la responsabilité des turpitudes du Régime de Vichy.

Féru de diplomatie, intimement persuadé d’être le seul Français capable de négocier avec Hitler, Laval mise tout sur une collaboration sans équivoque qui consiste à anticiper sur les désirs allemands et à multiplier les gages de bonne volonté envers le vainqueur, sans en attendre de contrepartie. Il espère ainsi obtenir de Joachim von Ribbentrop ou d’Hitler l’entrevue décisive, pendant laquelle il fait d’avance généreusement confiance aux capacités de charme personnel qu’il se prête pour séduire les chefs nazis, et les convaincre de réserver à la France une place de choix dans l’Europe allemande. Laval ne semble jamais avoir eu conscience ni de la spécificité radicale de l’idéologie nazie et du régime hitlérien, ni de l’absence complète de volonté du Führer de traiter la France ni aucun autre vassal comme un partenaire.

Profondément convaincu d’avoir raison seul contre tous, et persuadé que la postérité seule comprendrait les mérites de sa politique, Laval n’a jamais tenu aucun compte de l’impopularité de sa personne et du sentiment de collaboration auprès de la masse des Français, pas plus que des avertissements qui lui parvenaient de plus en plus de toutes parts. D’où, parmi tant d’autres témoignages, ce dialogue significatif avec le général Weygand, en novembre 1942, au moment où ce dernier doit quitter Vichy en raison de l’avancée des troupes allemandes dans la « zone libre » : « Monsieur Laval, vous avez contre vous 95 % des Français.Dites plutôt 98 %, mais je ferai leur bonheur malgré eux. » Pierre Laval s’enferre ainsi sans retour dans une politique de collaboration de plus en plus coûteuse humainement et moralement pour la France, sans contrepartie. Il n’en varie pas, y compris en 1943-1944, alors que la défaite allemande est pourtant devenue prévisible.

Le 22 juin 1942, Laval prononce à la radio un retentissant discours dont se détachent ces phrases essentielles : « J’ai toujours trop aimé mon pays pour me soucier d’être populaire ; j’ai à remplir mon rôle de chef » « Darlan lisait les communiqués tous les matins afin de savoir quel camp choisir dans la journée, pour ou contre l’Allemagne. Je ne m’occupe pas des communiqués : je mène une politique dont rien ne me fera changer ». « Agir de telle façon que l’Allemagne ne soit pas trop forte pour nous éteindre, mais de telle façon que le bolchevisme ne puisse pas, lui, nous supprimer. » Et la non moins célèbre : « Je souhaite la victoire de l’Allemagne, parce que sans elle le bolchevisme, demain, s’installerait partout ».

L’effet sur l’opinion publique est désastreux, les propres conseillers et ministres de Laval sont effondrés. Préparant ce discours, Laval avait annoncé à ses conseillers qu’il mettrait aux Français « de l’acide sulfurique sur leurs plaies ». Alors que tous lui demandent de ne pas insérer cette phrase, il tient absolument à la garder, estimant qu’il doit dissiper toute équivoque envers les Allemands et ancrer résolument la France dans le camp de l’Axe. Il consent toutefois à montrer son texte au maréchal Pétain. Ce dernier se contente de lui faire modifier la version initiale – « Je crois à la victoire de l’Allemagne » – du moment qu’un civil n’a pas selon lui à faire de pronostic militaire. D’avoir émis le souhait de la victoire allemande discrédite définitivement Laval dans l’esprit de la masse des Français occupés. Laval reviendra plusieurs fois en public sur cette phrase, toujours pour refuser de la désavouer. Il déclara plus tard au moment de son procès que cette phrase lui valut la confiance du Führer et que de l’avoir prononcée lui sauva la vie quand il dut se rendre précipitamment à Munich en novembre 1942 pour voir Adolf Hitler qui s’inquiétait d’un revirement possible du gouvernement de Vichy à la suite du débarquement allié en Afrique du Nord. Hitler était persuadé que la présence de Darlan à Alger n’était pas fortuite et craignait que son ralliement aux forces américaines ait reçu l’aval de Vichy.

En septembre 1942, il autorise la Gestapo à pourchasser les résistants français en Zone libre (mission Desloges). Lors de l’invasion de la Zone Sud le 11 novembre, il ne démissionne pas et reste au pouvoir, comme Pétain. Le matin du 27 novembre, il tente in extrémis d’empêcher par téléphone le sabordage de la Flotte française à Toulon, au risque que ses nombreux navires de guerre tombent tous aux mains d’Hitler. En public comme en privé, Laval réaffirmera jusqu’à la fin son refus viscéral de toute idée de double-jeu. De fait, cet homme si souvent stigmatisé par ses contemporains comme un « maquignon » et un « opportuniste » joue jusqu’au bout un seul jeu : celui de l’entente avec l’Allemagne. Le 27 mars 1942, trois semaines avant le retour de Laval au pouvoir, le premier convoi de déportés juifs en direction d’Auschwitz a lieu au départ de Drancy et Compiègne. Dannecker, chef de la Gestapo à Paris, prévoit la déportation dans un premier temps de tous les Juifs adultes vivant en France occupée ou non occupée. Il a besoin pour cela du concours des forces de police en zone occupée et de la collaboration du gouvernement de Vichy en zone non occupée.

Le Maréchal Pétain et Pierre Laval

Pierre Laval lors de son procès